こちら

こちらの続き。ほかの手持ちコア材でも試してみました。今回はぱっちんコア系です。(これって正式名称ではないな・・)

さっそく1TでのL値、単位はすべてμH。せっかくなので、

前回のデータと並べておきます。

RFC-H13 GRFC-13 TDK QG FT140 K32

1MHz 3.0 1.1 2.3 1.1 1.1 1.0

5MHz 2.3 1.0 1.3 1.0 0.80 1.0

10MHz 1.7 0.86 0.81 0.97 0.55 0.62

15MHz 1.3 0.76 0.59 0.92 0.45 0.48

20MHz 0.95 0.68 0.46 0.91 0.40 0.40

25MHz 0.64 0.62 0.37 0.90 0.36 0.36

30MHz 0.33 0.56 0.31 0.79 0.34 0.33

35MHz 0.09 0.49 0.26 0.70 -- --

40MHz -- 0.42 0.22 0.51 -- --

45MHz -- 0.35 0.18 0.33 -- --

50MHz -- 0.27 0.16 0.18 -- --

#値無しは、Cに化けているように見えて計測不能あるいは、測定せず。

RFC-H13は北川工業の製品。

GRFC-13も北川工業の製品。TDKは

ZCAT2436-1330です。ここまでは日本橋のデジットで購入可能なはず。最後のQGは、多分秋月通商で昔売っていた中華製のLF-65だと思います。(外観と実測外寸からの推定です)

北川工業の製品を使うならば、ローバンドはRFC-H13のほうがL値は大きく取れて楽。GRFC-13だとハイバンドより上で良好だと思います。TDKの30材より良いかもしれません。お買い得で使えそうな予感がします。

TDKの30材が、

データシートにもある通り高い周波数でもきっちり動くであると予測できます。ただ、フェライトでは老舗のブランド品なので、単価は高めかと思われます。

中華製のQGも健闘しています。キーイングケーブル等の回り込み対策に使えるなぁというところだったのですが、

秋月電子通商のWEBを見ていると、これは手に入らない感じなのが残念です。類似品で試してみるのはありかもしれません。

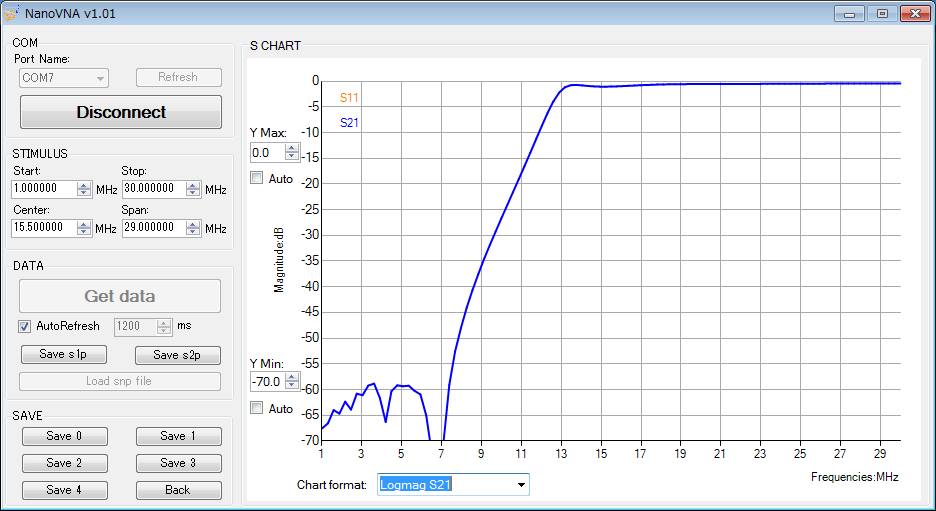

表題の写真は、記念撮影ということで…(笑)