この前の

こちらに合わせて、作ってみた、LPFとHPF。失敗感満載だが、記憶を整理して同じ失敗をしないよう記録しておきます。(^^;;

まずは、カットアンドトライの結果、出来上がったLPFとHPFの定数です。自作本のバイブルでもある

トロ活本にある、1/4λ型フィルターがベースです。定数はカットアンドライでごそごそすることになったので、計算はエクセルのシートを作っておくと手早く、楽に計算できます。(数回なら関数電卓でも構わないけど)

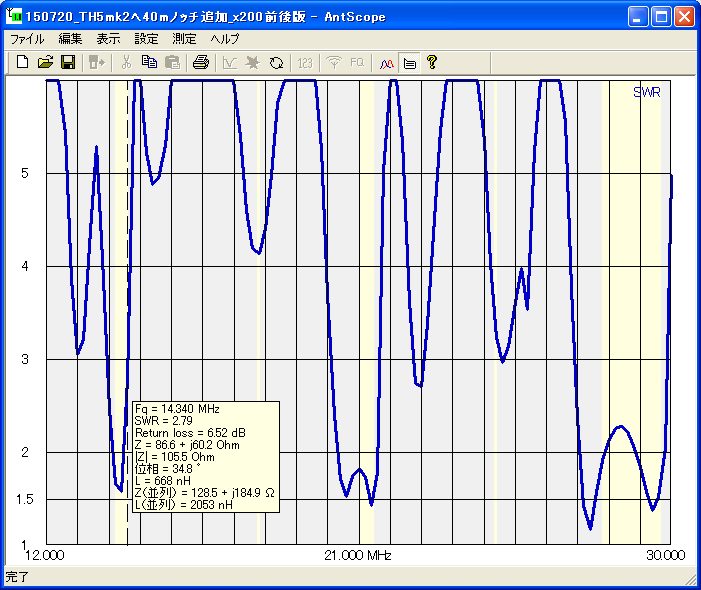

左から、LPF、HPF、ダミー負荷相手のHPFのSWR特性をはっておきます。取りとめも無いけど、以下に雑感を書いておきます。

・やはり、f特を簡単に把握できたほうが良し悪しがすぐにわかってよい。

・手巻きのL、アンテナアナライザ(

こちら)で実測すると、巻き数が1,2回少ない方が良い感じだった。巻き数が増えるほど、この傾向は大きい。

・HPF、やはり出力がまともにコンデンサを通り抜けていくので発熱しやすい。小容量の並列接続がよさそう。温度の限界点が良くわからない。

・パワーをかけたときの発熱は、マイカ系はほどんどない。セラミックが発熱多目だった。(誘電正接の差でしょう)

・コンデンサのf特に苦しんだ。100pF以下の小さい容量の方が良好。(アナライザで見れば判ります。物によってはLに化けてしまう)

・高耐圧のセラミックコンデンサ。日本橋では、絶滅危惧種で、マルツとデジットが主な調達先。千石は50Vのものしかない。

・マイカ系のコンデンサ。これもマルツとデジット。ブランド不明のマイカならマルツが安い。

・マイカ系のコンデンサも、f特に苦しむ。10MHz程度までなら、安定しているが、30MHzあたりになると、セラミック同様、100pF未満の出来るだけ容量の小さいもの限るようです。

・L、Cともに、アンテナアナライザで実測して確認したほうが良い。

・HPF、4段化したがカットオフ周波数が跳ね上がり、まったくダメだった。

HPFですが、ダミー負荷をつないで送信し、14,21,28MHzで入出力の電圧波形を比較しました。電圧変らずだったので、変な減衰は無いものと思われますが・・・

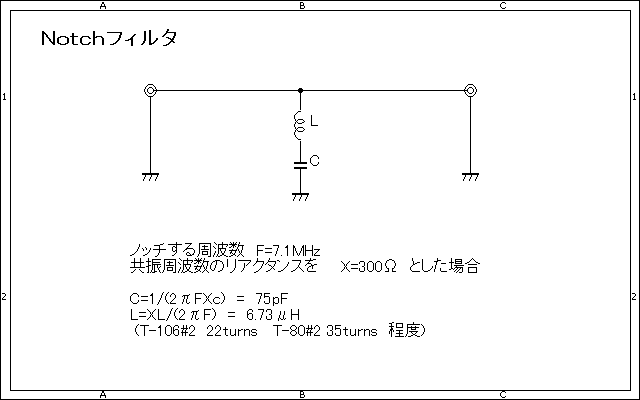

14MHz用に7MHzを除去するには2段HPFでは残念ながら不足気味。コーナー周波数を上げると14MHzに響き、コーナー周波数を下げると7MHzの除去が厳しくなる。2倍高調波の関係が、痛し痒しな感じです。

コンテスト御用達の

同軸トラップが、単純明快で再現性も良いというのが、試してみた感想です。しかし、同軸トラップは1Radio1バンドのマルチマルチには最適ですが、1台のradioで複数バンドを運用するとなると切り替えが面倒で少々扱いにくい。個人のSO2Rなら反対側の運用周波数のバンドだけ切ればよいはずなので、LPFやHPFを使わないアプローチが無いのか?悩んでみます。(実は、記事を書いている段階で次の構想と机上の計算は終わっています)

以上、恥を忍んで公開します。(T_T)