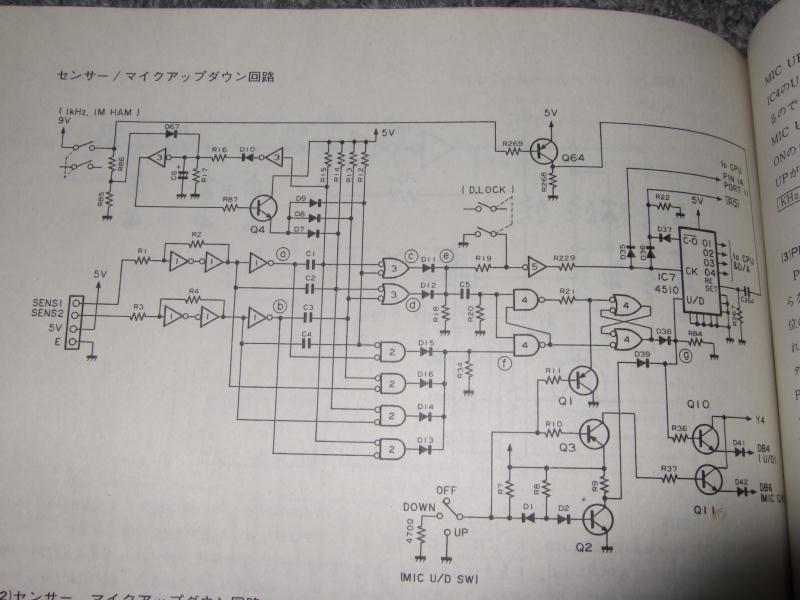

TL-922のバイアス回路を直してみる

お正月の暇つぶし第2弾。この前、TL-922のBIASツエナーを破壊してしまったので修理しました。

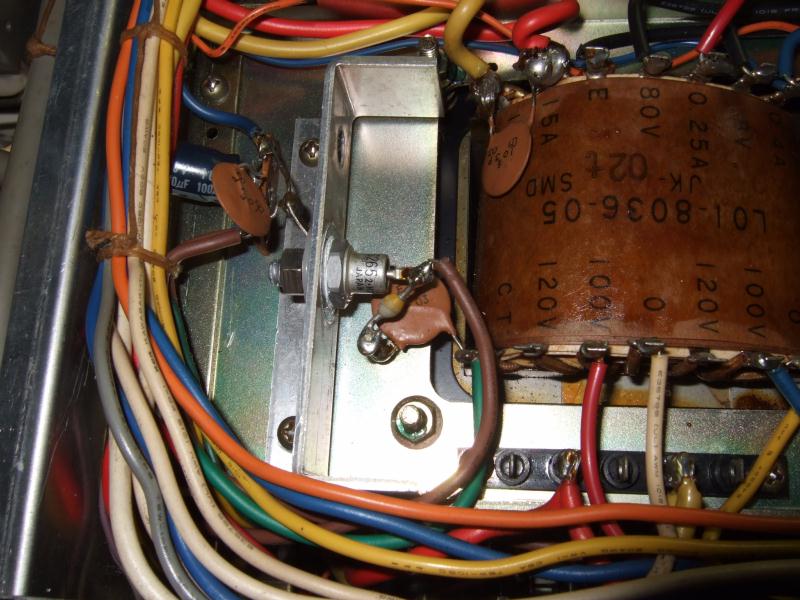

修理前の様子から。

左側が破損したBIAS回路。見た目には壊れているとは思えないが・・・右の通りバイアスがかからないのでCWモード側だというのにIP=150mAと流れすぎ。

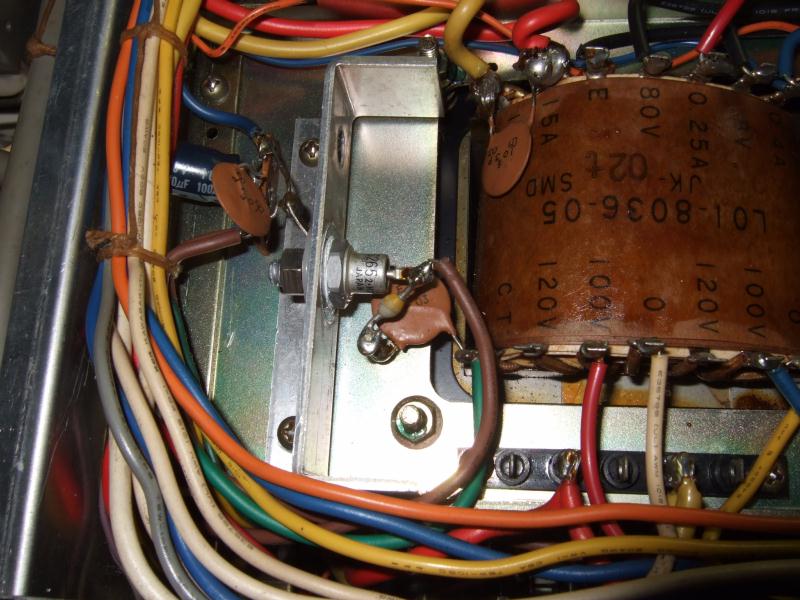

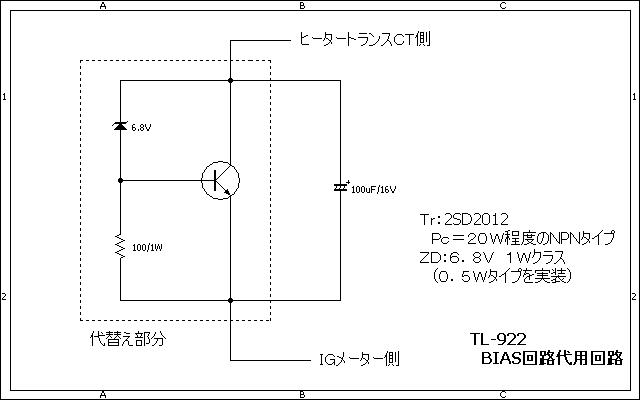

同じ10Wクラスのツエナーが手持ちにはないし、買うと高価なので代用回路で直すことに。パワートランジスタ(PC=20Wぐらい)と6.8V(0.5W)のツエナーダイオードを空中配線でまとめて実装してみました。(取り付けを楽にするためにフィンまでモールドされた石を選んでみました。)

あまりきれいな配線ではないけど、完成の図が左。そして右が作業前と同じ条件でのアイドリング電流。ばっちり減りました。ダミー負荷でチューニングを取ったところ、アイドリングが減った分と同じだけプレート電流が減ってます。

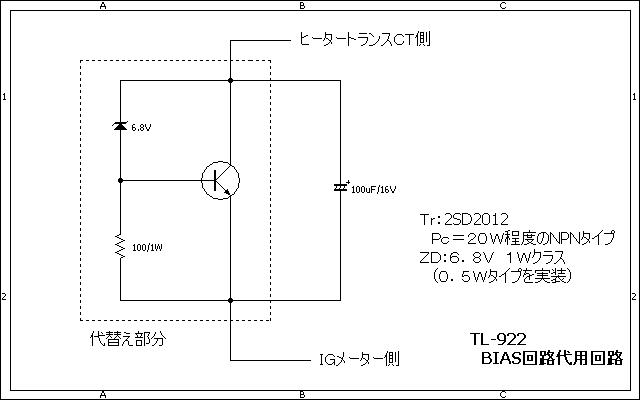

代替え回路を備忘録代わりに書いておきます。

トラブル時にトランジスタを保護するためには、ヒューズを入れておいた方が良いと思われます。今回入れ忘れたので、次の機会にヒューズを追加することにします。

修理前の様子から。

左側が破損したBIAS回路。見た目には壊れているとは思えないが・・・右の通りバイアスがかからないのでCWモード側だというのにIP=150mAと流れすぎ。

同じ10Wクラスのツエナーが手持ちにはないし、買うと高価なので代用回路で直すことに。パワートランジスタ(PC=20Wぐらい)と6.8V(0.5W)のツエナーダイオードを空中配線でまとめて実装してみました。(取り付けを楽にするためにフィンまでモールドされた石を選んでみました。)

あまりきれいな配線ではないけど、完成の図が左。そして右が作業前と同じ条件でのアイドリング電流。ばっちり減りました。ダミー負荷でチューニングを取ったところ、アイドリングが減った分と同じだけプレート電流が減ってます。

代替え回路を備忘録代わりに書いておきます。

トラブル時にトランジスタを保護するためには、ヒューズを入れておいた方が良いと思われます。今回入れ忘れたので、次の機会にヒューズを追加することにします。