再び試してみたが・・・

今日もHAMネタ。

ずいぶん前に触って以来、部屋の片隅でオブジェとなっていましたが、再び修理に挑戦してみました。(前回って、4年前だったり。)

久しぶりに通電したら、完全にメインダイヤルが死んでました。(涙)放置したことでさらに症状が進行したようです。

前回のエンコーダー部不良は、やはりフォトダイオードとフォトICの劣化が原因と思われます。ググれば、同様の症状は上記2点の交換で治る事が分かりました。(いくつか修理例がありました)メーカーのサポート(i-use)へ問い合わせたところ、代金引換でパーツの購入もできました。一部代替え品と思われますが、回路定数・形状ともに互換だったため取り替えるだけでOKです。(定数変更が必要な場合もあるらしい)部品取り付けはちゃんと位置を確認しないと、光学センサーが働きません。そこだけが要注意かと思われます。

これで完治する予定でしたが、一筋縄ではいかないようになってました。メインダイヤルが反応するようになったけど、周波数DOWNがおかしい。周波数が下がらないのです。高速で回すと4倍速へ切り替わりますが、その部分もなんだか怪しい。4倍速部分が機能していないような感じ。もう少し深いところまで見ないと行けないようです。

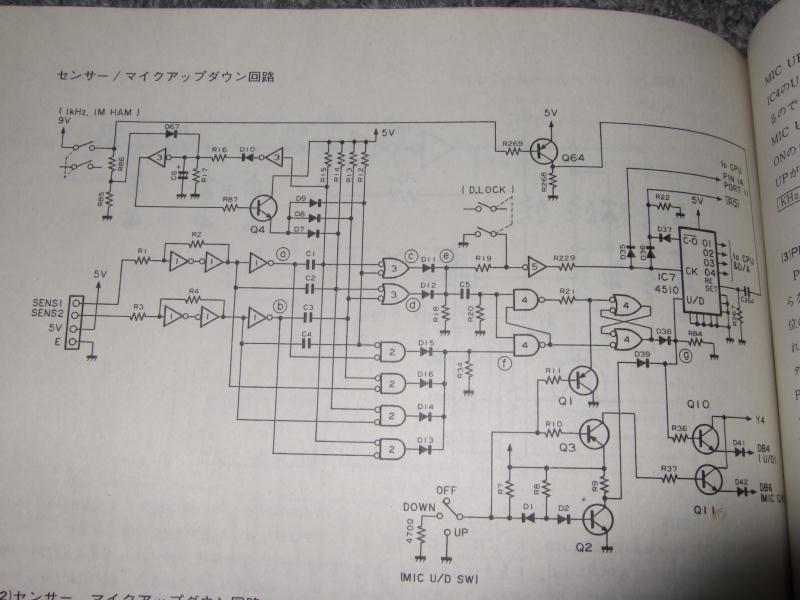

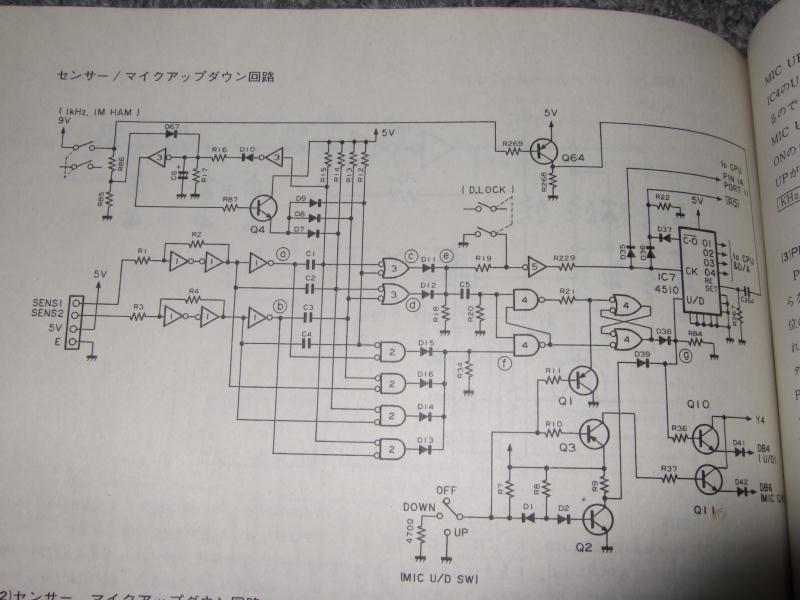

これがエンコーダー部の概略。諸事情から手元にはテスターしかないので、アナログテスターで当たってみました。カウンタ4510のUP/DOWN端子(図面で言う「g」)を見ると、UPのときはちゃんとHレベルを保持するが、DOWN時はLOWにならない。(LOWに落ちきったときだけ反応することになる)

UPが正常に動くことから、カウンターのクロックは正常と思われます。どちらへダイヤルを回したか?検知するロジックの不良かと思い、手持ちの部品でIC4を交換してみた。(たまたま4011があった)

作業はこんな感じ。ついでにIC2,3も手持ちがあったので変えてみた。が、結果としては変わらない。いや、DOWNが完全に死んでしまった感じ。(カウンターのUP/DOWN端子で観察すると、LOWにならなくなってしまった。)

エンコーダーのパルスを受けたあとのシュミット回路の出口もなんだか気になる。(図面のaとb)アナログテスタで見ると針の動きでパルスは確認できるが、パルスの振幅が片方明らかに小さい。これで変化が後ろのロジックでは検知しないのではないかと思うが・・・振幅が小さくなってしまう原因の特定には至らず。

なんだかますます深みに落っこちてしまったようです。はぁ~。

#まぁ元々壊れていたジャンク品なので仕方ないのですが・・・

ずいぶん前に触って以来、部屋の片隅でオブジェとなっていましたが、再び修理に挑戦してみました。(前回って、4年前だったり。)

久しぶりに通電したら、完全にメインダイヤルが死んでました。(涙)放置したことでさらに症状が進行したようです。

前回のエンコーダー部不良は、やはりフォトダイオードとフォトICの劣化が原因と思われます。ググれば、同様の症状は上記2点の交換で治る事が分かりました。(いくつか修理例がありました)メーカーのサポート(i-use)へ問い合わせたところ、代金引換でパーツの購入もできました。一部代替え品と思われますが、回路定数・形状ともに互換だったため取り替えるだけでOKです。(定数変更が必要な場合もあるらしい)部品取り付けはちゃんと位置を確認しないと、光学センサーが働きません。そこだけが要注意かと思われます。

これで完治する予定でしたが、一筋縄ではいかないようになってました。メインダイヤルが反応するようになったけど、周波数DOWNがおかしい。周波数が下がらないのです。高速で回すと4倍速へ切り替わりますが、その部分もなんだか怪しい。4倍速部分が機能していないような感じ。もう少し深いところまで見ないと行けないようです。

これがエンコーダー部の概略。諸事情から手元にはテスターしかないので、アナログテスターで当たってみました。カウンタ4510のUP/DOWN端子(図面で言う「g」)を見ると、UPのときはちゃんとHレベルを保持するが、DOWN時はLOWにならない。(LOWに落ちきったときだけ反応することになる)

UPが正常に動くことから、カウンターのクロックは正常と思われます。どちらへダイヤルを回したか?検知するロジックの不良かと思い、手持ちの部品でIC4を交換してみた。(たまたま4011があった)

作業はこんな感じ。ついでにIC2,3も手持ちがあったので変えてみた。が、結果としては変わらない。いや、DOWNが完全に死んでしまった感じ。(カウンターのUP/DOWN端子で観察すると、LOWにならなくなってしまった。)

エンコーダーのパルスを受けたあとのシュミット回路の出口もなんだか気になる。(図面のaとb)アナログテスタで見ると針の動きでパルスは確認できるが、パルスの振幅が片方明らかに小さい。これで変化が後ろのロジックでは検知しないのではないかと思うが・・・振幅が小さくなってしまう原因の特定には至らず。

なんだかますます深みに落っこちてしまったようです。はぁ~。

#まぁ元々壊れていたジャンク品なので仕方ないのですが・・・