こちら

こちらの続きです。

VCO1の動作不良により7.5MHzから上しか動作しなくなったFT-1000MP。無事に修理が出来ました。

結論から言いますと、

LOCAL基板のVCO1回路のハンダ不良が故障原因でした。

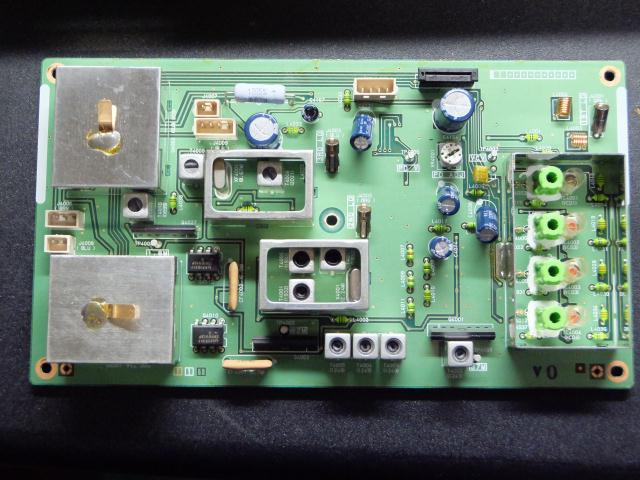

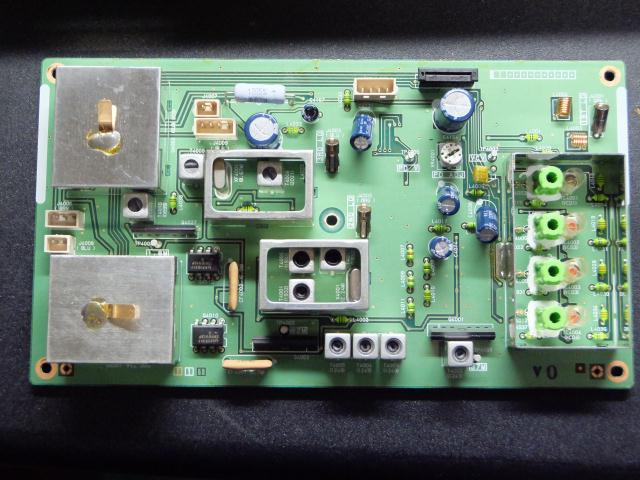

写真左が、取り出したLOCAL基板です。動作を見るために、VCOのシールド板を取り外しています。半田ごてとマイナスドライバーを使えば、比較的簡単に取れました。真ん中が、LOCAL基板の裏側。向かって右側の中央より少し下の辺りにVCO1が実装されていました。VCO周りのハンダ付けを修正しています。見た目からして、明らかな不良というのは見つけ切れなかったのですが・・・右の写真が、本体へ戻す途中の様子です。

さて、以下は備忘録。

・VCOの出力部へオシロをあてると、VCO1の出力は0V、完全な発振停止だった。

・VCO1をセレクトするスイッチ回路は正常。つまり接触不良箇所無しだった。

・VCO1が発振停止のため、基板裏面のPLL IC(Q4024)からUNLOCK信号が出ていた。

だめ元でYAESUへサポート状況を聞いてみました。

・FT-1000MPは、修理対応終了という位置づけになっている。

・LOCAL基板のIC類が壊れた場合、補修部品が無い可能性が極めて高い。

・LOCAL基板、経年変化によるハンダ不良という故障例を見かける。

・今回の事例の場合、修理対応は不可という結論となってしまう。

・でも、丁寧な対応だったので、上記の件は了解。

(まぁ、まだまだギブアップではなかったので、依頼する気は無かったのだけど)

#ハンダ不良の実例ありが、ええヒントになりました。

表題の写真は、作業後の様子。ちゃんと中波帯でも受信するようになりました。ただ、時間の都合でVCOの電圧調整の確認が取れていません。次の機会に、VCOの制御電圧を確認することにします。