<< November 2025 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

総務省からの郵便物

預かり物の動作テスト

今日はHAMネタ。金・土と実家にいました。

HL-2K。この東京ハイパワーのリニアアンプは学生時代のクラブ局の預かり物です。10年強の間、諸事情から私の実家の押入で保管してました。時々押入から引っぱり出し、ダミー負荷で運転して置き潰しとならないよう気を使ってはみましたが、使わない機器を動態保存するのは違った難しさがあるような・・・(重さが30kgを越える物なので押入への出し入れが大変だったりする)

内部清掃の後、3年ぶりに通電しました。ダミー負荷にて1kW前後の出力を確認しましたが、ややプレート電流が多め。能率が40%強にまで低下しているので、出力パワーの割にプレートに800mA前後と高めの値。(グリッド電流は200mA~250mAのため問題ないと思われる)

14MHzでのテスト中、一発閃光が飛んだ後、出力が出なくなりました。あわてて電源を切り、高圧のチャージを抜いてから再度分解する羽目になりました。

破損の原因は、バンドスイッチのタップが外れてました。熱でハンダが溶けて脱落。そういえば学生時代の時にも同じ目にあったような気がしなくもないが・・・

左の通り、見事にハンダが溶けてタップが脱落。右は再びタップを戻しているところ。今度はハンダが溶けても脱落しないよう、スズメッキ線で1カ所止めてからハンダ付けすることにしたのでした。

他にはプレートVCのダイヤルが空回りする事がありました。はじめは、回した感触とチューニングの動きがかみ合わないので悩み気味でしたが。バリコンが動かないことがあることに気が付けば後は簡単、シャフトのネジを締め直すだけ。

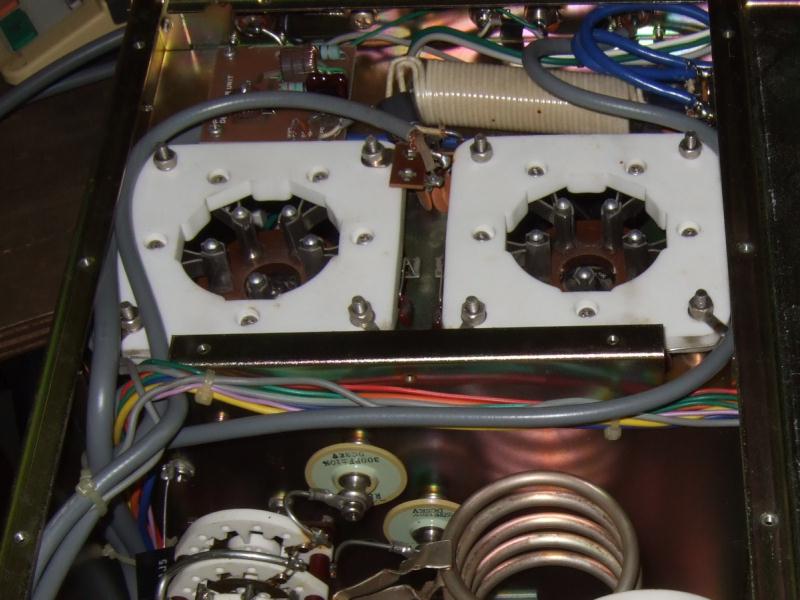

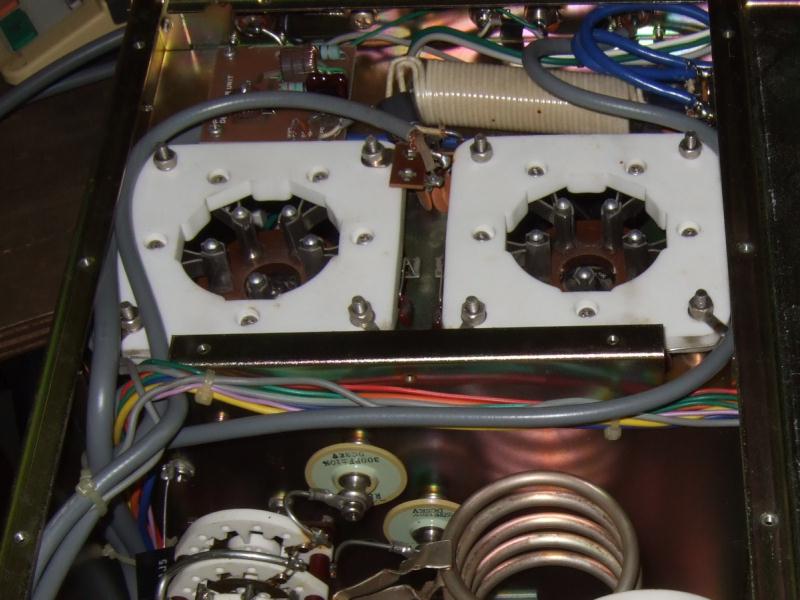

最後にソケット周りの写真。

判りにくいかもしれないけど、グリッドの接地はCとRFC経由。これは、TL-922のグリッド周りとほぼ同じです。しかし、添付されている回路図では、CもRFCもなく、直接シャーシアース。どうして食い違っているのやら・・・CとRFCは取り外して直接シャーシへ落とした方がイイのですが。

さて、表題の写真は、試運転中の3-500Z。アンプがどのような状態になっているのかは?伏せておきます。

最後に、引取先が決まりました。引き渡し時期は未定ですが、なんとか次の方へバトンタッチできそうです。

HL-2K。この東京ハイパワーのリニアアンプは学生時代のクラブ局の預かり物です。10年強の間、諸事情から私の実家の押入で保管してました。時々押入から引っぱり出し、ダミー負荷で運転して置き潰しとならないよう気を使ってはみましたが、使わない機器を動態保存するのは違った難しさがあるような・・・(重さが30kgを越える物なので押入への出し入れが大変だったりする)

内部清掃の後、3年ぶりに通電しました。ダミー負荷にて1kW前後の出力を確認しましたが、ややプレート電流が多め。能率が40%強にまで低下しているので、出力パワーの割にプレートに800mA前後と高めの値。(グリッド電流は200mA~250mAのため問題ないと思われる)

14MHzでのテスト中、一発閃光が飛んだ後、出力が出なくなりました。あわてて電源を切り、高圧のチャージを抜いてから再度分解する羽目になりました。

破損の原因は、バンドスイッチのタップが外れてました。熱でハンダが溶けて脱落。そういえば学生時代の時にも同じ目にあったような気がしなくもないが・・・

左の通り、見事にハンダが溶けてタップが脱落。右は再びタップを戻しているところ。今度はハンダが溶けても脱落しないよう、スズメッキ線で1カ所止めてからハンダ付けすることにしたのでした。

他にはプレートVCのダイヤルが空回りする事がありました。はじめは、回した感触とチューニングの動きがかみ合わないので悩み気味でしたが。バリコンが動かないことがあることに気が付けば後は簡単、シャフトのネジを締め直すだけ。

最後にソケット周りの写真。

判りにくいかもしれないけど、グリッドの接地はCとRFC経由。これは、TL-922のグリッド周りとほぼ同じです。しかし、添付されている回路図では、CもRFCもなく、直接シャーシアース。どうして食い違っているのやら・・・CとRFCは取り外して直接シャーシへ落とした方がイイのですが。

さて、表題の写真は、試運転中の3-500Z。アンプがどのような状態になっているのかは?伏せておきます。

最後に、引取先が決まりました。引き渡し時期は未定ですが、なんとか次の方へバトンタッチできそうです。

- | -

IC-7400をちょっとだけ改造

今日もまたHAMネタ。

IC-7400のATTは20dB固定ですが、個人的には20dBでは大きすぎて使い道が少ないように思います。回路図を眺めていると、抵抗一本の追加で減衰量を変えることができそうなので、早速試してみました。

上記が改修箇所。R1とR2の分圧で減衰量が決まります。R1,R2を変えればいいのですが、チップ抵抗をつけたりはずしたりするのはちょっと難儀。R1に抵抗をパラ付けして、減衰量を変えてみることにします。手持ちを探すと小型100Ωが見つかったので、これをパラ付けにします。(R1は赤囲みの場所)100Ωをパラ付けしたらR1の合成値は80Ωぐらい、減衰量10dB強になると思われます。

では、早速分解。RFユニットは底面に実装されています。接続ケーブルを抜いて、基板を取り出して作業開始。基板を取り出したところが以下。

左の写真でリード線の指す場所がR1。基板裏面で、シールド板を取り外さないとたどり着けません。真ん中が、100Ωをパラ付けしたところ。チップ抵抗は小さすぎるのでRL1の足とスルーホールを拝借してます。一番右が、シールド板を戻したところ。場所的にはキージャックのところにあるシールド板の下にR1があります。

抵抗をつけたら、あとは元に戻すだけ。シールド板と抵抗のリードが短絡しないようにだけ注意が要ります。中波放送を受信して、ATTの減衰量を見たところ、まぁ予定通りの10dBちょっとになったようです。

単なる徒労に終わるのか?やっただけの価値があるのか?成果のほどは今後使ってみてからのお楽しみ。20dBでは大きすぎていやだと思われる方はお試しあれ。ただし、このような改造行為はすべて At Your Own Risk 。ご自身の責任です。なにがあっても私は関知しませんので悪しからず。

IC-7400のATTは20dB固定ですが、個人的には20dBでは大きすぎて使い道が少ないように思います。回路図を眺めていると、抵抗一本の追加で減衰量を変えることができそうなので、早速試してみました。

上記が改修箇所。R1とR2の分圧で減衰量が決まります。R1,R2を変えればいいのですが、チップ抵抗をつけたりはずしたりするのはちょっと難儀。R1に抵抗をパラ付けして、減衰量を変えてみることにします。手持ちを探すと小型100Ωが見つかったので、これをパラ付けにします。(R1は赤囲みの場所)100Ωをパラ付けしたらR1の合成値は80Ωぐらい、減衰量10dB強になると思われます。

では、早速分解。RFユニットは底面に実装されています。接続ケーブルを抜いて、基板を取り出して作業開始。基板を取り出したところが以下。

左の写真でリード線の指す場所がR1。基板裏面で、シールド板を取り外さないとたどり着けません。真ん中が、100Ωをパラ付けしたところ。チップ抵抗は小さすぎるのでRL1の足とスルーホールを拝借してます。一番右が、シールド板を戻したところ。場所的にはキージャックのところにあるシールド板の下にR1があります。

抵抗をつけたら、あとは元に戻すだけ。シールド板と抵抗のリードが短絡しないようにだけ注意が要ります。中波放送を受信して、ATTの減衰量を見たところ、まぁ予定通りの10dBちょっとになったようです。

単なる徒労に終わるのか?やっただけの価値があるのか?成果のほどは今後使ってみてからのお楽しみ。20dBでは大きすぎていやだと思われる方はお試しあれ。ただし、このような改造行為はすべて At Your Own Risk 。ご自身の責任です。なにがあっても私は関知しませんので悪しからず。

- | -

電源不要のCI-Vインターフェイス手直し

今日もHAMネタ。昨日の続きです。

あっさりできたと思ったが、IC-7400とPCをつないでしばらく遊んでいるうちにデータが化け始め、最後には読み込めなくなりました。速度を300bpsへ落としも状況はさほど変わらず。(ただし、PC→リグ方向は常に正常)

リグ側の波形をオシロで見たところ、データの波形がやや崩れ気味。TTL→RS-232Cレベル変換のトランジスタ周りがまずいと思われます。ベースに入っている4.7kΩを8kΩぐらいまで増やしてみたところ安定して動くようになった感じです。速度はまだ300BPSと低速なままなのでそのうちに速度を上げてみることにします。

写真は修正後のインターフェイスの様子。手書き部分が手直し個所。

[2010.5.28 11:50追加]

CI-Vの速度を9600BPSまで上げてみましたが正常でした。IC-7400では19200bpsも可能ですが、zlog側が9600bpsまでなので違うアプリで後日試してみます。

あとは自分用の覚書。

IC-7400のメニュー38のCI-VトランシーブはONにすると周波数変化に連動して自動的に周波数データが出力される。OFFにすれば自動出力がとまる。(ZLOGではONにしておかないとpcが連動しない)

IC-731で使用した場合、問題の部分は手直ししなくても動きます。過去に使用したのはすべてIC-731だったのでこんな不具合があるとは気が付かず。

あっさりできたと思ったが、IC-7400とPCをつないでしばらく遊んでいるうちにデータが化け始め、最後には読み込めなくなりました。速度を300bpsへ落としも状況はさほど変わらず。(ただし、PC→リグ方向は常に正常)

リグ側の波形をオシロで見たところ、データの波形がやや崩れ気味。TTL→RS-232Cレベル変換のトランジスタ周りがまずいと思われます。ベースに入っている4.7kΩを8kΩぐらいまで増やしてみたところ安定して動くようになった感じです。速度はまだ300BPSと低速なままなのでそのうちに速度を上げてみることにします。

写真は修正後のインターフェイスの様子。手書き部分が手直し個所。

[2010.5.28 11:50追加]

CI-Vの速度を9600BPSまで上げてみましたが正常でした。IC-7400では19200bpsも可能ですが、zlog側が9600bpsまでなので違うアプリで後日試してみます。

あとは自分用の覚書。

IC-7400のメニュー38のCI-VトランシーブはONにすると周波数変化に連動して自動的に周波数データが出力される。OFFにすれば自動出力がとまる。(ZLOGではONにしておかないとpcが連動しない)

IC-731で使用した場合、問題の部分は手直ししなくても動きます。過去に使用したのはすべてIC-731だったのでこんな不具合があるとは気が付かず。

- | -

電源不要のCI-Vインターフェイス

ちょっとだけHAMネタ。

大阪の自宅から、CI-Vケーブルの持ち帰りを忘れてました。ってことで、電源不要のインターフェイスとして、G3VGR氏が発表されいる回路でまた製作。

出来上がりはこんな感じ。手持ちのパーツで適当にあつらえたからケースまで手が回らず。基板むき出しを回避すべく、余り物のアルミアングルの上に取り付けてごまかしてみる。さすがに同じ回路でつくるのが3回目だからさくっと完成。トランジスタとダイオードは汎用品で十分なので、トランジスタは2SC1815、ダイオードは1S1588にしてます。

これで、ZLOGでも使えます。ただし、通信速度が速いと動かないことも・・・1200BPSまで速度を落として安定した感じ。(9600BPSでは全くだめ、4800BPSではデータが化けることもあるようで不安定)このタイプの定番はMAX232などのレベル変換ICを使うタイプかと思われます。外部からインターフェイスへ電源を送ってあげないと動きませんが、動作面では安定して無難かと思います。

#外部電源ナシのトランジスタレベル変換回路では、フロー制御出力から電源をまかなうので、ソフトによっては動かないこともあるはず。

大阪の自宅から、CI-Vケーブルの持ち帰りを忘れてました。ってことで、電源不要のインターフェイスとして、G3VGR氏が発表されいる回路でまた製作。

出来上がりはこんな感じ。手持ちのパーツで適当にあつらえたからケースまで手が回らず。基板むき出しを回避すべく、余り物のアルミアングルの上に取り付けてごまかしてみる。さすがに同じ回路でつくるのが3回目だからさくっと完成。トランジスタとダイオードは汎用品で十分なので、トランジスタは2SC1815、ダイオードは1S1588にしてます。

これで、ZLOGでも使えます。ただし、通信速度が速いと動かないことも・・・1200BPSまで速度を落として安定した感じ。(9600BPSでは全くだめ、4800BPSではデータが化けることもあるようで不安定)このタイプの定番はMAX232などのレベル変換ICを使うタイプかと思われます。外部からインターフェイスへ電源を送ってあげないと動きませんが、動作面では安定して無難かと思います。

#外部電源ナシのトランジスタレベル変換回路では、フロー制御出力から電源をまかなうので、ソフトによっては動かないこともあるはず。

- | -

世田谷からの荷物

今日もHAMねた。そしてお題はこちらの方のこのタイトルを拝借。(スミマセン)お題拝借の通り荷物の中身はTL-922用のバンドスイッチです。今月上旬には実家へ届いていましたが、ここ3ヶ月ぐらい実家へ帰るヒマが無く、逆に両親が私の家へ来る用事があったため持ってきてもらった次第。

荷物の送り主は、JA1IIV窪寺氏。メーカーの保守部品の在庫が無くなったらしく、純正品は入手不可能。純正品の代替え用にと個人的にメーカーと交渉して製作したそうです。早速新旧比較してみたく、今回届いたスイッチと過去に取り外したことのあるスイッチの写真を並べてみました。

古い方の写真、写りが悪いのでご勘弁を。明らかに純正品の方が接点が小さく破損しやすいことが分かるかと思います。古い方の写真は、10年前にバンドスイッチ交換手順のページを作ったときの画を貼り付けています。当時、上手く写せなかったのでこんな写真になってしまいました。

さて、このスイッチですが、諸般の事情があり窪寺氏から譲渡していただきました。一度だけ電話で話しましたが、商売をして一儲け・・・といった野心はなく、純粋に技術を追求する真摯な方でした。一個人でメーカーと交渉して部品を作る、このようなことに取り組むことはかなり難しいと思います。改めて氏の活動に敬意を表したいと思います。

思わずポチリ、その後

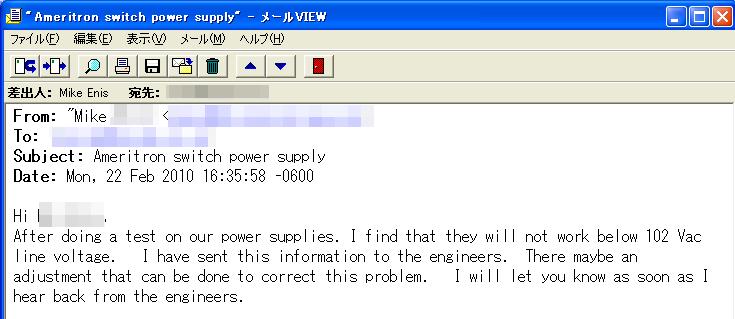

先月末に思わずポチリと押してしまったお買い物その後の話です。(Ameritoronのスイッチング電源SPS-75MV)

実は、負荷を掛けると電圧降下してしまい使い物になりませんでした。(無負荷でも電圧降下することが。はぁ~)初期不良のと言うことで問い合わせをし、数回mail往復した結果、初期不良だから代替え品を送ります、との事でしたが・・・

代替え品が来ないかなぁ~と待っていたら、ブツの代わりにmailが来ました。どうやらメーカーでテストしたら102Vを下回る環境では動かないらしい。私の家のコンセントを実測したら97V。マニュアルには100/110/120Vで使用可能と書いているのに、これではダメですね。(我が家の電圧はメーカーへ連絡済みだったりする。)問題を修正したら連絡するとのことですが、こちらから受領確認もふまえて返信を。

「テストの結果は了解した。少なくとも90Vから正常に動作するよう改良して欲しい。日本では100Vラインは必ずジャスト100Vではなく、少し低い電圧であることが多いと思われる。結果報告を待ってます。」

#すみません、つたない英語なので日本語で骨子だけ(汗)

上記の返信に対しては、技術部門に要請するとと今朝返ってきたのでした。さて改修結果はどうなることやら。

ところで、上記の設計不良を認めるmailは、MFJのスタッフから届きました。そういえば、AMERIRONもMFJに買収されていたんでしたっけ?

実は、負荷を掛けると電圧降下してしまい使い物になりませんでした。(無負荷でも電圧降下することが。はぁ~)初期不良のと言うことで問い合わせをし、数回mail往復した結果、初期不良だから代替え品を送ります、との事でしたが・・・

代替え品が来ないかなぁ~と待っていたら、ブツの代わりにmailが来ました。どうやらメーカーでテストしたら102Vを下回る環境では動かないらしい。私の家のコンセントを実測したら97V。マニュアルには100/110/120Vで使用可能と書いているのに、これではダメですね。(我が家の電圧はメーカーへ連絡済みだったりする。)問題を修正したら連絡するとのことですが、こちらから受領確認もふまえて返信を。

「テストの結果は了解した。少なくとも90Vから正常に動作するよう改良して欲しい。日本では100Vラインは必ずジャスト100Vではなく、少し低い電圧であることが多いと思われる。結果報告を待ってます。」

#すみません、つたない英語なので日本語で骨子だけ(汗)

上記の返信に対しては、技術部門に要請するとと今朝返ってきたのでした。さて改修結果はどうなることやら。

ところで、上記の設計不良を認めるmailは、MFJのスタッフから届きました。そういえば、AMERIRONもMFJに買収されていたんでしたっけ?

- | -

思わずポチリ

今日もHAMネタ。先週の忙しいときに、気晴らしに巡回したAMERIRONのWEBでこんなのを見つけてしまいました。

13.8V 75A出力のスイッチング電源(SPS-75MV)。国産にも似たような物はありますが、こちらの方が遙かに安いはず・・・なんて思った瞬間、右手が勝手にポチリと動いてしまいました。(おいおい)

ポチッとクリックしたのは、26日(火)。UPSで配達され、29日(金)の朝には1度目の不在通知。今日になってやっと受け取れました。アメリカのMS州から3日ほどで到着してます。オンラインショップのオーダーページには納期2週間ぐらいと書かれていたはずだけど。メチャ速です。ただ、UPSの不在配達窓口は、電話だと月~金の9:30~18:00。WEBの再配達請求画面も同じ様な感じ。それってどうなの?WEBぐらい年中無休でもイイのでは?なんだか不思議です。

さて、早速通電。でも程良き負荷が準備できていないので電圧を確認しておしまい。13.8Vのところにはボリュームにクリックがありました。AC110V仕様ですが、100Vも動作範囲。あと、AC220V駆動も可能ですが、自動切替ではなく手動でスイッチを操作する必要があります。使ってみての感想はまた改めて。

#本体$399.95、送料$61.89。あとは円レート次第かと。

13.8V 75A出力のスイッチング電源(SPS-75MV)。国産にも似たような物はありますが、こちらの方が遙かに安いはず・・・なんて思った瞬間、右手が勝手にポチリと動いてしまいました。(おいおい)

ポチッとクリックしたのは、26日(火)。UPSで配達され、29日(金)の朝には1度目の不在通知。今日になってやっと受け取れました。アメリカのMS州から3日ほどで到着してます。オンラインショップのオーダーページには納期2週間ぐらいと書かれていたはずだけど。メチャ速です。ただ、UPSの不在配達窓口は、電話だと月~金の9:30~18:00。WEBの再配達請求画面も同じ様な感じ。それってどうなの?WEBぐらい年中無休でもイイのでは?なんだか不思議です。

さて、早速通電。でも程良き負荷が準備できていないので電圧を確認しておしまい。13.8Vのところにはボリュームにクリックがありました。AC110V仕様ですが、100Vも動作範囲。あと、AC220V駆動も可能ですが、自動切替ではなく手動でスイッチを操作する必要があります。使ってみての感想はまた改めて。

#本体$399.95、送料$61.89。あとは円レート次第かと。